ようこそ!モニタリングについて

障害者総合支援法の事業所ハンドブック指定基準編(人員・設備・運営基準編とその解釈)73ページを参照すると、第58条の8、9にモニタリングのことが記載されています。

”

8 サービス管理責任者、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者について継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連携を継続的に行うこととし、特段の事情がない限り、次の定めるところにより行わなければならない。

一 定期的に利用者に面接すること。

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

※療養介護→就労継続支援B型準用

”

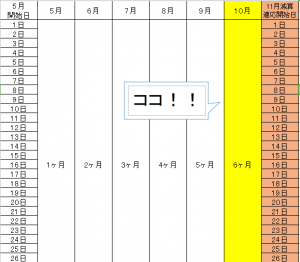

省令の定めにあるように、必ず6月以内に1回以上はモニタリングを行う必要があります。

どんな見解でも確実に減算しない、システムハウス築の独自のルールを作りました。

↑上記の対象の月をクリックしてください。

例えば3月に利用開始した利用者さんの場合は

8月中に黄色の期間内に①モニタリングの実施、②ケース会議の実施、③個別支援計画の作成、

④個別支援計画の交付、⑤個別支援計画の同意を全て完結してください。

これはシステムハウス築のオリジナルのルールです。

詳しくは「就労継続支援B型個別支援計画について」に詳しく記事にしていますので、参照してください

ということで、モニタリングは必要です。

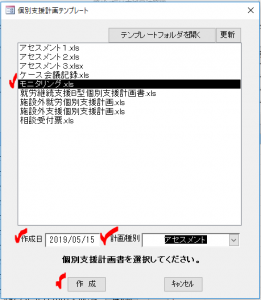

【モニタリングの開き方】

「新規」ボタンをクリックしてください。

モニタリングを選択し、作成日、計画種別でアセスメントを選択してください。

「はい」をクリックします。

・

モニタリング 2019年3月26日更新

↑ここからダウンロードできます。

それでは早速ですが使い方の説明に入っていきます。

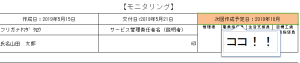

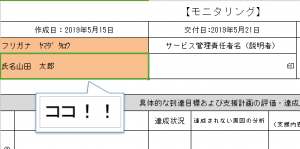

【作成日】

作成日はすなわち見直し日となります!!!!

※画像をクリックすると拡大します。

これはとても重要です。

何回もお伝えしているように「障害者総合支援法 事業者ハンドブック 指定基準編 2018年」の73Pを参照してください。

「少なくとも6月(6か月)に1回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて、就労継続支援B型計画の変更を行うものとする。」とあります。

【交付日】

交付日は1週間以内もしくは通所初日に行ってください。

【次回作成予定日】

下記の図の通り10月↑にしてください。

※日付は書かなくても構いません。

※10月中がモニタリング見直し期間です。

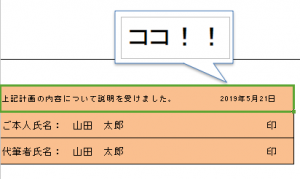

【同意日】

基本的に交付日と同意日は同じが理想です。

無理なら1週間以内に署名、押印お願いします。

署名は直筆、印鑑でお願いします。

【氏名】【フリガナ】

利用者の名前、フリガナを記入してください。

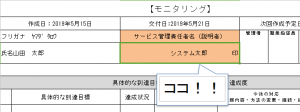

【サービス管理責任者名(説明者)】

サービス管理責任者の名前を記入してください。

印鑑も忘れずに^^

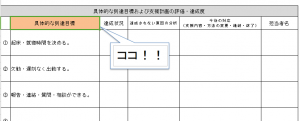

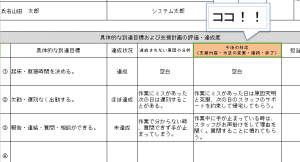

【具体的な到達目標】

前回の就労継続支援B型の個別支援計画【具体的な到達目標】の文章をそっくりそのまま引用してください。

簡単ですね。

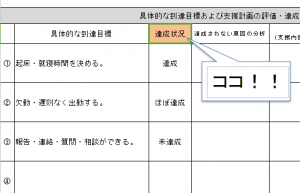

【達成状況】

・達成

・ほぼ達成

・未達成

上記の3種類をプルダウンメニューで選択してください。

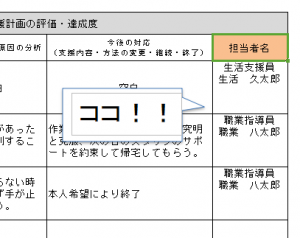

【達成されない原因の分析】

・達成→空白で構いません。

※空白と記入する必要はありません。

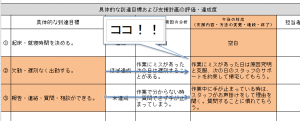

【今後の対応】

・達成→空白で構いません。

※空白と記入する必要はありません。

【今後の対応】

継続して支援を続ける場合は上記の色が変わっている部分を個別支援計画にそのまま引用してください。

モニタリングの「具体的な到達目標」→個別支援計画の「具体的な到達目標」へ引用

モニタリングの「今後の対応」→個別支援計画の「支援内容・的確な指示」へ引用

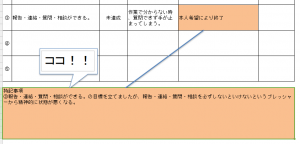

ただし!!ほぼ達成、未達成だからといって継続して個別支援計画で引き続き行う必要はありません。

「あきらめる」とかではありませんが、「効率的ではない」や「目標の変更」等により「引き続き継続して支援しない」という結論でも構いません。

このように今後の対応に「終了」と記入してくだい。

可能ならその理由も特記事項に記入してください。

【担当者】

内容に関係する従業者の職種の名前、従業者名を記入してください。

継続して支援する場合は個別支援計画にも同じ担当者名を引用してください。

【事業所名、住所、TEL/FAX】

事業所の情報を記入してください。

【各担当者印】

担当者の印鑑を押印してください。

↑参考にしてみてください。

【アセスメント1】、【アセスメント2】に変更がないか確認してください。

そして、【アセスメント3】で必ず振り返って頂き、もう一度アセスメント3の聞き取りを行います。

そして、次の個別支援計画作成の参考にしてください。

以上でモニタリングの説明を終わります。

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。